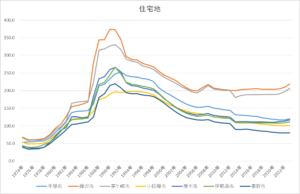

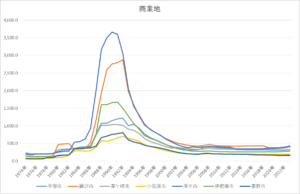

住宅地と商業地の地価調査の平均価格です。

神奈川県オープンデータカタログサイトの神奈川県地価調査平均価格・平均変動率推移表の神奈川県地価調査平均価格を利用しています。

1974年(昭和49年)から2023年(令和5年)までのデータがあります。

単位は、「千円/㎡」です。

元データは、以前に記した「地価(平均価格、住宅地)」「地価(平均価格、商業地)」と同じになりそうです。

ただ、新型コロナウイルス感染症が拡大し、沈静化していった期間が含まれているため、改めて確認しました。

住宅地です。

(出典:神奈川県オープンデータカタログサイトの神奈川県地価調査平均価格・平均変動率推移表)

商業地です。

(出典:神奈川県オープンデータカタログサイトの神奈川県地価調査平均価格・平均変動率推移表)

2019年(令和元年)までのトレンドは、「地価(平均価格、住宅地)」「地価(平均価格、商業地)」に記した通りです。

いわゆるバブルの時期に高騰し、その後は低下傾向にありますが、持ち直しが見られるところもあります。

住宅地では藤沢市と茅ヶ崎市の2市が、商業地では藤沢市、厚木市、茅ヶ崎市が比較的高い水準にあります。

平塚市は、全体ではいずれも平均的です。

新型コロナウイルス感染症の影響があった2020年(令和2年)以降も、市による違いが表れていました。

コロナ前の2019年(令和元年)とコロナ後の2023年(令和5年)を比較します。

住宅地は、7市中5市で2023年の地価が2019年を上回っています。

中でも、藤沢市と茅ヶ崎市は、10%以上の高い伸びを見せています。

住宅地としてより一層、人気が高まったようです。

商業地は、7市中4市で2023年の地価が2019年を上回っています。

中でも、藤沢市、厚木市、茅ヶ崎市は、5~9%台の伸びを見せています。

平塚市は、住宅地では103.68%、商業地では99.09%の伸びでした。

住宅地の地価はコロナ前より上がったものの、他市に比べると比較的緩やかなようです。

商業地は、魅力の高まりが弱いというか、低下傾向から脱し切れていないように見えました。